一括ファクタリングとは何か?基本の仕組みと特徴

一括ファクタリングとは、売掛債権の決済をファクタリング会社が代行する仕組みで、支払企業(売掛先)・納入企業(債権者)・ファクタリング会社(債権買取業者)の三者が関与する「3社間ファクタリング」に分類される資金調達手法です。

従来、企業間の取引においては手形が主な決済手段として用いられていましたが、手形には印紙コストや管理業務の煩雑さ、そして決済までの長い期間といった課題がありました。一括ファクタリングはこれらの課題を解消し、より効率的な取引と資金化を実現する手段として導入が進んでいます。

特徴的なのは、売掛金を現金化するタイミングや主体が通常のファクタリングと異なる点です。一般的なファクタリングでは、売掛債権を保有する納入企業がサービス利用の主導権を持ちます。一方で一括ファクタリングは、支払企業があらかじめファクタリング会社と契約を結び、その枠組みに納入企業が加わる形を取ります。これにより、納入企業は個別に審査を受けることなく、よりスムーズに売掛債権の現金化が可能になります。

また、一括ファクタリングでは債権の譲渡があらかじめ支払企業に承諾されているため、信用面でも高く評価されやすい傾向があります。納入企業にとっては、信用力の高い支払企業を通じたファクタリングに参加できることで、自社の信用向上や資金繰りの安定に寄与するメリットもあります。

一括ファクタリングは、単なる売掛債権の現金化手段という枠を超えて、企業間決済の仕組みそのものを進化させる役割を担う、新しいスキームとして注目されています。

一括ファクタリングの流れ|利用開始から入金までの手順

一括ファクタリングの導入には、支払企業・ファクタリング会社・納入企業の三者間でスキームを構築する必要があります。ここでは、実際に資金が入金されるまでの基本的な手順をわかりやすく解説します。

1. 支払企業とファクタリング会社の契約締結

一括ファクタリングの起点は、支払企業がファクタリング会社と契約を結ぶことです。この段階で、以下のような審査・手続きを行います。

- 支払企業の信用調査(財務諸表や支払い実績の確認)

- ファクタリング対象となる取引範囲の特定

- 専用システムへの登録や運用ルールの整備

この契約により、支払企業は売掛債権を決済手段としてファクタリングを使うことを明示し、納入企業は以後ファクタリングによる早期現金化を選択できるようになります。

2. 納入企業からの売掛債権譲渡申請

支払企業との取引に基づいて、納入企業が売掛金を発生させたら、次はファクタリング会社に対して「売掛債権の譲渡申請」を行います。提出する主な書類は以下の通りです。

- 請求書(納品済・確定取引)

- 納品書または検収書

- 支払企業との取引履歴・契約書など

これにより、ファクタリング会社が債権内容の真正性と支払確度を判断します。

3. ファクタリング会社による審査と買取金額の決定

ファクタリング会社は、譲渡された債権について再度確認し、以下の要素をもとに買取可否と金額を決定します。

- 支払企業の信用状況

- 債権の額面と入金予定日

- 契約に基づく譲渡条件

買取が承認されると、納入企業との間で売買契約が締結され、手数料控除後の金額が納入企業に支払われます。

4. 納入企業への資金入金(早期資金化)

審査通過後、ファクタリング会社は納入企業に対して売掛債権の買取代金を支払います。入金までのスピードは契約内容や会社によって異なりますが、早いケースでは数営業日内に入金されます。

- 一括支払型:手数料を差し引いた金額を全額先払い

- 分割支払型:一定割合を先に支払い、残額は支払期日後に支払い

この入金によって、納入企業は支払サイトの長短に関係なく資金を確保できます。

5. 支払企業によるファクタリング会社への決済

支払期日になると、支払企業はファクタリング会社に対して売掛債権の代金を支払います。このステップにおいては、もはや納入企業が関与することはなく、ファクタリング会社と支払企業の間で完結します。

- 決済方法は銀行振込が一般的

- 遅延時のペナルティや再通知なども契約に基づき対応

以上が一括ファクタリングにおける一連の流れです。納入企業にとっては、販売活動と並行してスムーズに資金化できるのが大きな魅力であり、支払企業側にも手形管理からの解放とコスト削減といった恩恵があります。スキーム全体を正確に理解することが、安定的な運用の第一歩となります。

納入企業側のメリットとデメリット

メリット

信用力の向上

一括ファクタリングの利用には、ファクタリング会社による一定の信用審査を通過する必要があります。このプロセスを経ることで、納入企業の財務健全性や事業の信頼性が第三者機関により評価されることになり、他の金融機関や取引先に対する信用力のアピール材料となります。

資金繰りの安定化

納品後すぐに売掛債権を現金化できるため、支払いサイトが長期でもキャッシュフローを圧迫せずに済みます。黒字経営であっても運転資金が不足しがちな成長企業や、繁忙期に仕入れや人件費が増える業種にとっては、特に有効な資金調達手段となります。

手形管理の負担軽減

従来の手形取引に必要だった「手形の受領・保管・呈示・割引」といった煩雑な管理作業が不要になります。さらに、手形の紛失や不渡りリスクといった業務的・法的リスクも回避でき、経理・財務部門の業務効率が大幅に向上します。

与信リスクの低減

一括ファクタリングでは、債権譲渡後の回収責任はファクタリング会社に移ります。万が一、支払企業が倒産した場合でも、納入企業は支払いを保証する義務がなく、貸し倒れリスクを抑えられるのが特徴です。

デメリット

支払企業の導入が前提条件

一括ファクタリングは、支払企業があらかじめファクタリング会社と契約を結んでいることが前提となるため、納入企業単独では利用の可否を決められません。たとえニーズがあっても、支払企業が導入を拒めば利用は不可能です。

手数料負担の発生

売掛債権を現金化する際には一定の手数料が発生します。これは現金化のスピードや貸し倒れリスクを回避できることと引き換えであり、売掛金の全額を受け取れない点はコストとして認識しておく必要があります。

導入までの手続きが煩雑

支払企業・ファクタリング会社・納入企業の三者間で契約を取り交わす必要があり、導入初期には書類作成や審査対応など手間がかかります。急な資金調達には向かないケースもあるため、導入のタイミングと準備は慎重に行う必要があります。

支払企業側のメリットとデメリット

メリット

1. 手形発行が不要になる

一括ファクタリングを導入することで、従来のように手形を発行する必要がなくなります。手形の発行には、当座預金口座の開設や銀行との当座勘定取引契約が必要であり、審査や管理にも手間がかかります。また、手形の書式管理や振出ミスによる無効リスクも排除できます。

2. 印紙代などのコスト削減

約束手形の発行には収入印紙が必要ですが、一括ファクタリングは売掛債権の譲渡契約に基づいて決済が行われるため、印紙代がかかりません。年間を通じて発行手形が多い企業であれば、固定費の見直しにもつながります。

3. サプライチェーン全体の信用力向上

ファクタリング会社との契約を通じて、納入企業に対して迅速な代金回収手段を提供することは、仕入先からの信頼性向上にも寄与します。結果的に、より有利な調達条件や安定的な取引関係を築く足がかりとなります。

4. 手形不渡りのリスク回避

手形決済は支払期日に残高不足があると不渡りとなり、企業信用に大きな影響を与えます。一括ファクタリングでは支払期日にファクタリング会社へ直接振込む仕組みとなるため、こうしたリスクを低減できます。

デメリット

1. 資金繰りへの圧迫(支払サイトの短縮)

一括ファクタリングは原則として60日以内の支払サイトが求められるケースが多く、従来の手形(120日以内)と比べて資金の流出タイミングが早まります。これにより、支払企業側のキャッシュフローに一時的な圧力がかかる可能性があります。

2. 導入までの手続きと社内調整

ファクタリング会社との契約締結やシステム連携、債権管理ルールの整備など、初期導入には一定の労力と時間が必要です。経理・財務・調達部門など複数部署をまたぐ調整が必要になるため、プロジェクト管理能力も求められます。

3. ファクタリング手数料の負担感

一括ファクタリングでは、売掛債権の買取にあたりファクタリング会社に対して一定の手数料が発生します。実質的には納入企業が負担するケースが多いものの、支払企業側がコスト意識を持って運用しなければ、価格転嫁や仕入価格交渉に影響を及ぼす可能性もあります。

4. 一部取引先との運用に限界がある

すべての納入企業が一括ファクタリングの対象となるわけではなく、ファクタリング会社による審査基準に満たない取引先には利用ができない場合があります。そのため、制度の一元化や決済フローの完全自動化が難しいケースもあります。

支払企業が一括ファクタリングを導入する際には、コスト削減や業務効率化といったメリットだけでなく、資金繰りや社内オペレーションへの影響も総合的に考慮することが大切です。

一括ファクタリングと「でんさい」の違い

一括ファクタリングとでんさい(電子記録債権)は、どちらも「手形に代わる決済手段」として注目されている仕組みですが、構造やリスク、利用目的に大きな違いがあります。

債権の性質と扱いの違い

一括ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社が買い取ることで、納入企業が早期に現金を受け取れる資金調達手段です。これは「債権譲渡」の形式で行われ、債権の回収リスクは原則としてファクタリング会社に移転されます。

一方で「でんさい」は、株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)が管理する電子記録債権という公的インフラを用いた決済手段です。債権は電子的に記録・譲渡されますが、形式上は依然として取引当事者に「債務履行の責任」が残ります。

リスク移転の有無

一括ファクタリングでは、売掛債権が完全に譲渡されるため、納入企業は債務不履行(未払い)のリスクから解放されます。仮に支払企業が倒産しても、納入企業が返済義務を問われることはありません。

これに対して「でんさい」は、形式上は債務者からの支払いが行われる前提で進行するため、万が一支払企業が倒産した場合、納入企業が債権者に弁済する責任を問われる可能性があります。

契約・導入の自由度

一括ファクタリングは、支払企業とファクタリング会社の間にあらかじめ契約関係が必要であり、納入企業単独では利用できないのが一般的です。導入には審査やスキーム構築が必要であり、一定の手間と調整が求められます。

でんさいは、あらかじめ「でんさいネット」への加入登録が必要なものの、電子記録債権という形式に対応していれば比較的導入しやすく、銀行との取引の中で自然に運用されるケースも増えています。

コスト構造の違い

一括ファクタリングでは、売掛債権を現金化する際に手数料(ファクタリング料)が発生します。一方、でんさいでは記録手数料や利用手数料がかかる場合があり、利用頻度や金額によりコスト差が出てきます。

利用目的の違い

一括ファクタリングは、あくまで「資金調達」の手段として使われることが多く、納入企業のキャッシュフロー改善に直結します。一方、でんさいは「支払手段の効率化」や「決済の電子化」を目的として導入されることが多く、資金調達機能は副次的な位置付けです。

一括ファクタリングは「資金繰りの改善」、でんさいは「支払いの効率化」に強みがあり、企業の目的に応じて使い分けることが重要です。リスクの所在やコスト構造も異なるため、単なる手形代替としてではなく、自社の経営ニーズに即した選択が求められます。

どんな企業に向いている?導入が進む業種とケース例

一括ファクタリングは、特定の業種や経営環境にある企業にとって、非常に有効な資金調達スキームです。とくに「手形文化が根強く残る業界」や「大口取引が多く資金繰りの見通しを重視する企業」での導入が進んでいます。

製造業|納品から入金までの長期ギャップをカバー

製造業は原材料費や人件費など、先行投資が必要なケースが多く、売掛金の入金が遅れるとキャッシュフローに直結します。

一括ファクタリングを利用することで、以下のようなメリットがあります。

- 手形発行による決済の代替として機能

- 入金サイトが短縮され、運転資金に余裕が生まれる

- 資金繰りの計画が立てやすくなり、取引の安定性が向上

とくに中堅~大手の一次下請け企業などでは、支払企業と事前に合意しやすく、導入がスムーズです。

建設業|手形による決済慣行からの脱却

建設業界は、下請企業への支払いを手形で行う慣習が今も残っています。

しかし、業界全体として電子化や資金繰り健全化への関心が高まる中で、一括ファクタリングの導入が進んでいます。

- 材料費・外注費の前払い負担が大きい

- 手形のリスク管理(不渡り・管理コスト)からの解放

- 公共工事の元請が導入するケースもあり、下請への安心感を提供

取引の透明性や履歴が重視される業界でもあり、ファクタリングの信用補完効果も期待できます。

物流・運送業|取引先集中リスクを抑える施策として

物流・運送業は、大口荷主企業との取引が中心となりやすく、1件あたりの売掛債権額も大きくなる傾向があります。

- 取引先が支払企業として導入すれば、安定した資金調達が可能

- ドライバー人件費や燃料費などの即時支払いに対応

- 手形・長期サイトによる資金圧迫を回避

とくに燃料価格の高騰や働き方改革による労務費の上昇があるなかで、早期の現金化は経営安定につながります。

支払企業に信用力がある場合|導入メリットが最大化

一括ファクタリングは、売掛債権を買取るファクタリング会社にとって「支払企業の信用」が最も重要な審査ポイントです。そのため、以下のような企業が支払企業であると導入が容易になります。

- 上場企業や大手メーカー

- 売上規模が大きく倒産リスクが低い企業

- 定期的な納入取引があり、債権内容に透明性がある企業

支払企業側にとっても、納入企業への信頼の証として導入することで、取引先との関係強化につながるケースがあります。

導入実例とよくあるパターン

| 業種 | 支払企業の特徴 | 導入目的 | ファクタリングの形態 |

|---|---|---|---|

| 製造業 | 大手自動車部品メーカー | 下請企業の資金繰り安定化 | 一括・3社間 |

| 建設業 | 地場ゼネコン | 下請への手形削減 | 一括・でんさい代替 |

| 物流業 | 食品系卸の配送請負企業 | 運転資金の短期補填 | 一括・継続債権対応型 |

一括ファクタリングは、単なる資金調達手段ではなく、「信用補完」「キャッシュフロー強化」「業務効率化」を同時に進められる手段です。適切な業種・企業で導入することで、その効果は大きく広がります。

一括ファクタリング導入時の注意点と成功のコツ

一括ファクタリングの導入を成功させるには、単なる資金調達手段としての理解にとどまらず、契約条件や取引関係全体を俯瞰する視点が欠かせません。以下に注意点と成功のコツを整理します。

契約条件は細部まで確認する

ファクタリング会社との契約時には、手数料率・入金タイミング・支払サイトなどの基本条件だけでなく、以下のような項目も注意深く確認することが重要です。

- 売掛債権の範囲(すべて対象か、特定取引のみか)

- 債権譲渡通知の有無や形式

- 債権譲渡後の責任範囲(償還義務があるか)

- 支払企業との三者契約における同意・通知方法

これらの条件は、キャッシュフローや信用リスクの分担に直結します。

支払企業の意向を事前に把握しておく

一括ファクタリングは、支払企業が導入しなければ利用できません。納入企業が単独で希望しても実現できないため、支払企業の導入意向やファクタリング会社との関係性を把握しておくことが前提条件となります。

支払企業側には、手形廃止や印紙コスト削減のメリットを示しつつ、導入に向けた協議・合意形成を進めましょう。

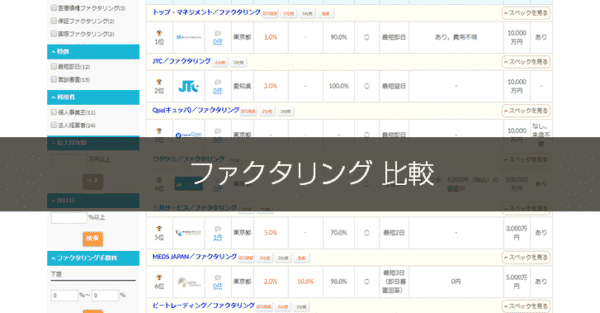

複数社比較と試験導入が有効

ファクタリング会社によって手数料率・支払条件・審査基準が異なるため、複数社を比較することが不可欠です。特に初めて導入する場合は、一部取引先の売掛債権のみを対象とした“試験導入”から始めるのも有効です。

運用フローや入金サイクルを体感しながら、自社の業務プロセスとの相性や改善点を見極めることができます。

一般ファクタリングとの併用も検討

一括ファクタリングは支払企業の協力が前提であるため、すぐに全取引で導入できるわけではありません。そのため、納入企業としては2社間ファクタリングや保証ファクタリングなど他の手段と併用し、取引先や資金需要の性質に応じて使い分ける柔軟性も必要です。

特に急ぎの資金需要や、支払企業側の合意が得られないケースでは、別手段との併用によって資金繰りを安定させることが可能です。

社内体制の整備も忘れずに

債権譲渡の運用にあたっては、営業・経理・財務部門の連携が不可欠です。請求書の発行タイミング、債権管理、支払確認など、実務面での整備を怠るとトラブルや誤解を招きます。

社内での運用マニュアル作成や、導入初期における外部専門家の支援活用も、スムーズな立ち上げに役立ちます。

一括ファクタリングの導入は、単に「手形をやめて現金化できる」という利便性にとどまらず、企業間取引の透明性や信用力を高める効果も持ちます。ただし、そのためには慎重な設計と周囲の理解・協力が欠かせません。上記のポイントを押さえながら、自社に最適な形で導入を進めましょう。

まとめ|一括ファクタリングは「資金繰り×信用力」強化の選択肢

一括ファクタリングは、従来の手形による決済に代わる手段として、多くの企業で導入が進んでいます。納入企業にとっては資金の早期回収により資金繰りの安定を図れるだけでなく、ファクタリング会社による与信通過を経ることで対外的な信用力の向上にもつながります。

一方、支払企業側も手形管理や印紙代といった間接コストを削減できるだけでなく、手続きの簡素化による業務効率化が可能です。とくに手形文化が色濃く残る業界では、資金決済の透明化・迅速化を進める一手として注目されています。

導入にあたっては、支払企業の協力が前提となるため、社内外の合意形成と契約条件の調整が重要です。しかし、それを乗り越えることで「納入企業のキャッシュフロー改善」と「支払企業の信用統制の高度化」が同時に実現できます。

資金繰り改善と企業信用力の強化、この両軸をバランスよく追求できる手段として、一括ファクタリングは戦略的な選択肢といえるでしょう。今後の経営基盤の強化を見据えた資金調達手段として、前向きな検討をおすすめします。