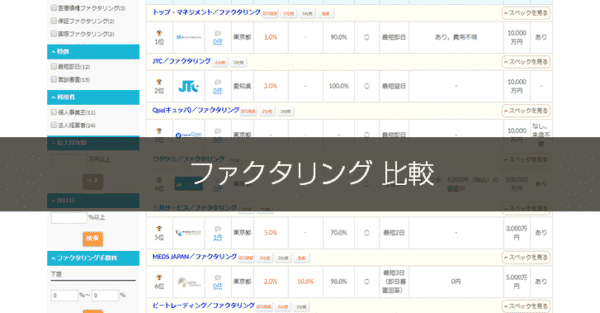

手形ファクタリングの基礎知識

手形ファクタリングとは何か

手形ファクタリングとは、約束手形を第三者であるファクタリング会社に譲渡することで、支払期日前に現金化する資金調達手段の一つです。企業が商品やサービスの取引により受け取った手形を、支払期日を待たずに資金化することで、キャッシュフローの安定化を図ることができます。通常、ファクタリング会社は手形の額面から手数料を差し引いた金額を支払い、手形の回収はファクタリング会社が行います。

この手法は、融資とは異なり負債計上されないため、バランスシートへの影響を最小限に抑えながら資金調達できることが特長です。

手形割引との違い

手形ファクタリングと類似の資金調達方法に「手形割引」がありますが、両者にはいくつかの明確な違いがあります。最大の違いは「償還請求権の有無」です。

- 手形割引では、手形の振出人が支払い不能になった場合、手形保有者(企業)がその支払い義務を負う**償還請求権あり(リコース)**の契約が一般的です。

- 一方で手形ファクタリングは、支払い不能となった場合でも企業が支払義務を負わない**償還請求権なし(ノンリコース)**の契約が多く、貸し倒れリスクを回避できます。

また、手形割引は金融機関による融資扱いとなるため、信用情報に記録が残る一方、ファクタリングは信用情報に影響を与えないという点も大きな違いです。

ファクタリングの2者間・3者間の違いと特徴

ファクタリングには、「2者間」と「3者間」という2つの契約形態があります。手形ファクタリングでもこの違いは重要です。

2者間ファクタリング

- 利用企業とファクタリング会社の2者間で契約を締結します。

- 手形の振出人(売掛先)に知られずに資金調達が可能です。

- 手数料がやや高めになる傾向があります。

- スピーディーな資金調達が可能で、最短即日での入金も現実的です。

3者間ファクタリング

- 利用企業・ファクタリング会社・手形振出人の3者間で契約を締結します。

- 売掛先の承諾が必要になるため、ファクタリング利用が知られる可能性があります。

- 手形の正当性をファクタリング会社が確認できるため、手数料は低めに設定されやすいです。

- 信用力の高い売掛先がいる場合に適しています。

まとめ

手形ファクタリングは、売掛金や約束手形を保有する企業がスピーディーに資金調達するための有効な手段です。手形割引と異なり、貸し倒れリスクの転嫁が可能で、信用情報に影響を与えずに資金を確保できることから、特に信用改善中の企業や短期的な資金ニーズを持つ企業にとって有利です。自社の状況に応じて、2者間か3者間かを使い分けることが、効果的な資金繰りの鍵となります。

手形ファクタリングのメリット・デメリット

ファクタリングを利用する主なメリット

1. 貸し倒れリスクを回避できる

ファクタリングの多くは「ノンリコース契約」であり、売掛先が倒産しても債権回収不能時の責任は利用者に及びません。これは「償還請求権がない」という意味で、リスクをファクタリング会社が負うことになります。とくに経営上、与信リスクを外部に委ねたい法人にとって大きな安心材料です。

2. 信用情報に記録が残らない

ファクタリングは融資とは異なり、金融機関への借り入れ記録が信用情報機関に登録されません。今後の資金調達を見越して信用情報を維持したい企業にとって、記録に残らず使える点は大きな利点です。

3. 融資審査が不要

ファクタリングの審査は「売掛先の信用力」が重視されるため、赤字企業や設立間もない法人でも利用可能です。これにより、金融機関からの借入が難しい状況でも資金調達が現実的になります。

4. 資金化までが速い

2者間ファクタリングであれば最短即日、3者間でも2~3営業日以内に資金化が可能です。急な支払いニーズや仕入資金の不足に対し、タイムロスの少ない柔軟な対応が可能です。

5. 負債計上不要で財務体質に影響を与えにくい

ファクタリングは債権売却による資金調達のため、貸借対照表に負債として記載されません。これにより、財務健全性を維持しながら資金調達を行えます。

利用時に注意すべきデメリット

1. 手数料が高くなる傾向

ファクタリング手数料は、2者間で8〜18%、3者間で2〜9%が一般的です。特にスピード重視で2者間を選ぶと割高になる場合が多く、調達コストが資金繰りに影響するリスクもあります。

2. 売掛先の業績に依存する審査

ファクタリングの可否は売掛先の信用度に大きく左右されるため、売掛先に経営不安があると審査を通過できない可能性があります。売掛先の与信管理が甘い企業には不向きです。

3. 売掛先に知られるリスク

3者間ファクタリングでは売掛先の同意が必要となり、取引先に資金調達の事情を知られることになります。信用不安と誤解され、商取引に悪影響が及ぶ懸念がある場合は慎重な対応が求められます。

4. 売掛金以上の資金調達は不可

ファクタリングは売掛金の範囲内でしか資金を得られません。多額の資金が必要な場合には別の調達手段と併用するか、長期的なキャッシュフロー計画が必要です。

手形割引と比較した際の評価ポイント

| 比較項目 | ファクタリング | 手形割引 |

|---|---|---|

| リスク負担 | 売掛先(ノンリコース) | 利用者(リコース) |

| 審査対象 | 売掛先の信用力 | 利用者・手形振出人 |

| 費用構造 | 手数料(固定) | 割引料(年利換算) |

| 信用情報 | 登録されない | 登録される |

| 負債計上 | 不要 | 必要 |

| 資金化速度 | 最短即日~ | 銀行1週間~、業者即日も可 |

| 売掛先への通知 | 2者間:不要/3者間:必要 | 不要 |

ファクタリングは「柔軟性とリスクヘッジ」を優先したい企業向け、手形割引は「低コストと取引慣行」を重視する企業向けの手段です。それぞれの特性を理解した上で、自社の資金ニーズとリスク許容度に応じて選択することが重要です。

手形ファクタリングを利用すべきケース

融資審査に通らない、または時間がかかる場合

銀行融資やビジネスローンは、財務諸表や信用スコアをもとに審査されるため、赤字決算が続いている企業や創業間もない企業では通過が難しいことがあります。ファクタリングは、利用者の信用ではなく売掛先の信用力が重視されるため、金融機関で融資を断られた企業にとって代替手段となります。また、必要書類が少なく、最短即日での資金化が可能な点も、急ぎの資金需要に適しています。

売掛先に資金調達の事実を知られたくない場合

ファクタリングの中でも2者間ファクタリングは、売掛先の承諾を必要としないため、自社の資金繰り状況を開示せずに済みます。債権譲渡登記が不要な業者を選べば、情報が公的に閲覧されることもなく、取引先との信頼関係を損なうリスクを避けられます。

信用情報への影響を避けたい場合

銀行融資や手形割引を利用すると信用情報に記録が残ります。将来的に追加の融資やリース契約を検討している場合、信用情報に資金調達の履歴が多いと審査に不利になることもあります。一方、ファクタリングは融資ではないため、信用情報には記録されません。与信スコアへの影響を抑えつつ資金繰りを改善したい企業に適しています。

売掛先の経営に不安がある場合

ファクタリング契約の多くはノンリコース型で、万が一売掛先が倒産した場合でも、利用者が弁済責任を負うことはありません。売掛先に経営不振の兆しがある場合や、大口取引先に資金回収が集中している企業では、貸し倒れリスクの回避手段として有効です。

約束手形の廃止に備えた対応を進めたい場合

2026年を目処に約束手形の廃止が進められており、従来の手形割引による資金調達が困難になります。今後は電子記録債権(でんさい)やファクタリングなど、紙ベースではない資金調達手段への移行が求められます。すでに売掛債権による資金化に慣れておくことで、制度変更への対応もスムーズに進めることができます。

一時的なキャッシュフローの調整が必要な場合

繁忙期の仕入資金や、納税・賞与支払い前後の資金繰り調整など、一時的なキャッシュフローのギャップを埋めたい場面でもファクタリングは効果的です。売掛債権の早期現金化により、借入では得られない柔軟な資金調達が可能となります。

売掛債権を保有している企業にとって、手形ファクタリングは信用力や時間に縛られない柔軟な資金調達手段です。特定の事情や制約がある法人にこそ、有効活用の余地が広がっています。

手形ファクタリングの手数料と費用相場

手形ファクタリングを導入するにあたり、もっとも気になるのが「手数料」と「費用の相場」です。企業にとって資金調達コストは、利益圧縮に直結するため、見過ごせない重要な判断材料です。ここでは、2者間・3者間のファクタリングごとの手数料の傾向、費用の構造、そして手形割引との比較までを整理します。

手数料の計算方法と構成

手形ファクタリングの手数料は、主に以下の要素から構成されます。

- 基本手数料:売掛金額に対するパーセンテージ(%)で計算

- 審査料:一部の業者で発生。初回利用時に数万円発生するケースあり

- 契約事務手数料:債権譲渡登記の有無や契約形態によって変動

- 登記費用(必要な場合):2者間契約時に債権譲渡登記が必要になるケースでは法務局への実費が加算

2者間・3者間ファクタリングの手数料比較

| 区分 | 相場(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 2者間ファクタリング | 8%〜18%程度 | 売掛先の承諾不要・スピード重視・手数料は高め |

| 3者間ファクタリング | 2%〜9%程度 | 売掛先の承諾必要・信頼性高・低手数料で抑えられる |

2者間契約はスピード重視である反面、ファクタリング会社がリスクを全面的に負うため、その分手数料が割高になります。対して、3者間契約は売掛先の承諾を得ることでリスクが下がるため、手数料を抑えることができます。

費用シミュレーション:ファクタリング vs 手形割引

例えば500万円の債権を使って資金調達する場合、下記のような費用イメージになります(手数料率・金利10%、手形支払期日が30日後と仮定)。

| 調達方法 | 手数料または割引料 | 実際に手にする資金 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 2者間ファクタリング | 約50万円(10%) | 約450万円 | 期日までの長短にかかわらず定額で費用が発生 |

| 手形割引(30日) | 約4.1万円 | 約495.9万円 | 割引料は日数で変動。短期ならコストは軽く済む |

つまり、短期間の資金調達では手形割引の方がコストを抑えられる傾向がある一方で、即時性や信用情報への影響回避を優先する場合はファクタリングが有利です。

コストを抑えるためのポイント

- 3者間契約を検討する:売掛先と信頼関係がある場合は承諾を得て3者間にすることで、費用を抑えやすくなります。

- 複数社から見積もりを取る:業者ごとに手数料率の設定が異なるため、相見積もりは必須です。

- 債権の信用度を高める:売掛先の信用格付けが高いと、手数料が下がる傾向があります。

手形ファクタリングの費用は、単なるパーセンテージだけでなく、契約形態や企業の状況によって大きく変動します。資金調達のコストとスピード、情報開示のバランスを取りながら、自社に最適な形を選ぶことが重要です。

手形ファクタリングの仕組みと手続きの流れ

手形ファクタリングは、企業が保有する「約束手形」をファクタリング会社に譲渡し、支払期日前に資金化する手法です。一般的な融資とは異なり、審査基準が売掛先の信用力に基づくため、赤字決算や新設法人でも利用しやすい点が特徴です。

手形ファクタリングの基本的な仕組み

企業が取引先から受け取った約束手形を保有している場合、その手形をファクタリング会社に譲渡することで、支払期日より前に資金を受け取ることができます。ファクタリング会社は手形の額面金額から手数料を差し引いた金額を企業に支払います。企業は債権を売却する形となるため、借入ではなく、バランスシート上に負債として計上されることはありません。

ファクタリング契約には、2者間契約と3者間契約の2種類が存在します。

- 2者間ファクタリング:利用企業とファクタリング会社のみで契約。売掛先への通知・承諾は不要。

- 3者間ファクタリング:売掛先・ファクタリング会社・利用企業の3者で契約。売掛先の承諾が必要で、手数料が比較的安価。

手形ファクタリングの手続きの流れ

1. 問い合わせ・相談

電話・メール・オンラインフォーム等を通じて、ファクタリング会社へ手形ファクタリングの利用可否や条件について相談します。近年ではLINEなどのチャット形式での相談も可能な会社が増えています。

2. 必要書類の提出

審査のために、以下のような書類の提出が求められます。

- 約束手形の写しまたは現物

- 売掛先との取引契約書や請求書

- 決算書または試算表(場合によっては不要)

- 登記簿謄本や代表者の身分証明書

※書類は最低限2点から対応可能な業者もあり、スピード重視の企業には有利です。

3. 審査

ファクタリング会社が売掛先企業の信用力や支払能力を中心に審査を行います。利用企業自体の信用力よりも、手形の振出人(売掛先)の支払能力が重視されるため、金融機関の融資審査に比べてハードルが低く、赤字決算でも利用可能なケースが多いです。

4. 契約手続き

審査を通過した後、契約書を取り交わします。契約形態が2者間か3者間かによって、手続き内容や所要時間が異なります。3者間契約では、売掛先への通知や承諾書の取得が必要です。

また、契約内容に償還請求権(リコース)や債権譲渡登記の有無が含まれているか必ず確認が必要です。

5. 資金の入金

契約締結後、速やかに資金が入金されます。最短で即日、通常でも1~3営業日以内に振り込まれるケースが一般的です。なお、2者間ファクタリングの方が入金スピードは速い傾向にあります。

6. 売掛先からの入金

手形の支払期日が到来すると、売掛先からファクタリング会社に手形金額が支払われます。利用企業には支払い義務がないため、ここでの対応は基本的に不要です。

仕組みを正しく理解し、最短で資金調達を

手形ファクタリングの手続きは、必要書類が少なく、売掛先の信用さえ確かであれば短期間で現金化が可能です。急な資金ニーズにも柔軟に対応できる手法として、中小企業を中心に需要が高まっています。手続きの流れと審査ポイントをあらかじめ把握しておくことで、スムーズに資金調達を行うことができます。

安心して利用できるファクタリング会社の選び方

償還請求権の有無を必ず確認する

ファクタリング会社を選ぶ際には、最初に「償還請求権の有無」を確認することが重要です。償還請求権があると、万が一、売掛先の倒産や未払いが発生した場合に、利用者が支払い義務を負うことになります。これは「リコース契約」と呼ばれ、資金調達リスクが高くなります。

一方、「ノンリコース契約(償還請求権なし)」であれば、売掛先の倒産による支払いリスクはファクタリング会社が負担します。万が一に備えて、必ず「ノンリコース型」の契約が可能かどうかをチェックしましょう。

債権譲渡登記の有無とその影響を理解する

2者間ファクタリングでは、ファクタリング会社が債権の権利を主張するために「債権譲渡登記」を行うケースがあります。この登記が行われると、取引先にファクタリングの利用が知られてしまう可能性があります。

売掛先との関係性を重視する場合や、資金調達を秘密裏に進めたい場合は、債権譲渡登記を不要とする契約が可能な会社を選ぶべきです。また、登記が必要な場合でも、登記の取り扱い方や抹消方法について丁寧に説明してくれる会社を選ぶことで、不要なトラブルを避けられます。

手数料の内訳と透明性を重視する

ファクタリングの手数料は、2者間ファクタリングで8〜18%、3者間ファクタリングで2〜9%が一般的です。ただし、表面的に安く見せて実質コストが高くなる業者も存在します。

見積り段階で「手数料率」「事務手数料」「振込手数料」など、すべての費用項目を明示してもらえるかどうかが判断基準です。手数料の根拠が明確であり、過去の実績と整合性がある会社であれば、安心して契約を進められます。

運営実績と業界での信頼性を確認する

取引実績の豊富さや、過去に行政処分を受けていないかといった運営履歴も確認すべきポイントです。7万社以上との取引実績や、全国に拠点を持つ企業は、柔軟な対応力と業界理解が期待できます。

加えて、経済産業省や中小企業庁などの公的機関と連携実績がある企業や、第三者認証制度(例:ISO、プライバシーマークなど)を取得している企業は、より信頼性が高いといえます。

サポート体制と担当者の対応力

ファクタリングは単なる資金調達手段ではなく、キャッシュフロー改善の重要な一手です。そのため、契約や資金調達後も長期的に相談できるサポート体制がある会社を選ぶべきです。

特に、法人の財務担当者としては、担当者が自社の事業内容や取引先の性質を理解したうえで、最適な提案をしてくれるかどうかが非常に重要です。初回の問い合わせや見積もり段階でのレスポンスや説明の丁寧さをチェックしましょう。

オンライン完結型の対応可否とセキュリティ

昨今では、対面や郵送を必要とせずに、オンラインで申し込みから契約までを完結できるファクタリング会社も増えています。特に遠方の支店がない地域でもスピーディーな資金調達が可能となるため、オンライン対応の有無も選定ポイントとなります。

ただし、オンライン契約には情報漏洩リスクも伴います。通信の暗号化、個人情報保護ポリシーの整備、セキュリティ体制が明示されているかも確認しておきましょう。

悪質業者を見分ける3つのチェックポイント

- 極端に高い手数料を提示してくる

- 相場とかけ離れた高額な手数料を提示された場合は要注意です。

- 契約書類の交付が曖昧

- 正式な契約書の交付を渋る、内容が不明瞭な会社は避けましょう。

- 会社情報の記載が不十分

- 住所・電話番号・代表者名などが不明確、あるいは法人登記が確認できない場合は危険です。

これらの点をしっかり確認し、自社にとって安全かつ有益なパートナーとなるファクタリング会社を選定することが、資金繰り改善の第一歩となります。

約束手形の廃止とファクタリングの今後

約束手形の廃止がもたらす影響

2026年を目処に、約束手形の廃止が正式に進められる方向で調整が進んでいます。経済産業省は「取引適正化に向けた5つの取組」の中で、紙の約束手形の利用廃止を明示しており、これは従来型の資金調達・決済手段に大きな変化をもたらします。

約束手形は、長年にわたって下請企業との支払期日調整や資金繰りの柔軟化に活用されてきました。しかし、実際には「支払いまでの猶予が長すぎる」「現金化が遅れる」「手形割引にコストがかかる」などの不満が根強く、特に中小企業にとっては資金繰りのボトルネックにもなっていました。こうした背景から、脱・紙文化、脱・旧来型信用制度への移行が求められていたのです。

電子記録債権(でんさい)への移行

手形の代替手段として、現在最も注目されているのが電子記録債権、いわゆる「でんさい」です。でんさいネットを通じて電子化された債権は、支払期日が明確で譲渡・割引も容易であり、紙の手形と異なり紛失や改ざんリスクもありません。

ただし、でんさいは法的には手形割引に類似した仕組みを持ち、譲渡した債権が未回収となった場合、利用者が弁済責任を負う「償還請求権付き」の契約になることが一般的です。そのため、信用リスクを完全に排除したい企業にとっては、手形割引同様の不安材料が残ります。

ファクタリングが担う新たな役割

手形廃止によって、現金化手段としての「ファクタリング」のニーズはさらに高まると予想されます。特に、償還請求権がないノンリコース型ファクタリングは、貸し倒れリスクを回避できる手段として、今後の資金調達におけるスタンダードとなる可能性があります。

ファクタリングは、売掛先の信用に依存する取引でありながら、融資とは異なるため、負債計上や信用情報への影響も少なく、財務上の柔軟性も確保できます。これにより、既存の手形依存型の資金調達から脱却を図る企業にとって、非常に有力な選択肢となります。

今後主流となる資金調達の方向性

今後は以下のような資金調達手段が主流になると見込まれます。

- 電子記録債権+でんさい割引

信頼性は高いが、償還請求リスクあり。大企業や一定の信用力がある取引先との間で有効。 - ファクタリング(2者間・3者間)

中小企業や創業間もない企業でも利用しやすく、ノンリコース契約によって信用リスクの転嫁が可能。 - 請求書買取型ファイナンス

FinTech系サービスの拡充により、請求書ベースのスピード資金調達が可能に。クラウド連携型も増加中。 - クラウドファクタリング

AI審査や与信スコアを用いた非対面型ファクタリング。審査時間を大幅短縮し、即日入金にも対応。

約束手形の廃止は、単なる形式の変化ではなく、企業の資金調達手段そのものを見直す機会でもあります。信用情報に影響を与えず、貸し倒れリスクを抑えつつ柔軟に資金を確保できるファクタリングは、今後の企業経営においてますます重要な役割を担っていくでしょう。

よくある質問とその回答(FAQ)

ファクタリングは赤字決算の企業でも利用できますか?

はい、可能です。ファクタリングの審査では売掛先(債務者)の信用力が重視されるため、利用企業が赤字であっても審査に通る可能性があります。特に創業間もない法人や融資審査に通らない企業にとって、有効な資金調達手段です。

ファクタリングの利用は信用情報に記録されますか?

記録されません。ファクタリングは融資ではなく債権の売買にあたるため、信用情報機関には登録されないのが一般的です。したがって、将来的な銀行融資などへの悪影響を心配する必要はありません。

登記を避けてファクタリングを利用する方法はありますか?

はい、あります。登記を伴わないファクタリングを提供している会社も存在します。特に2者間ファクタリングでは、債権譲渡登記を省略できるケースも多く、売掛先に知られずに利用したい法人には有効です。ただし、未登記契約はリスクも伴うため、契約内容の確認が重要です。

どんな売掛債権でもファクタリングの対象になりますか?

原則として、確定していて回収可能性が高い売掛債権が対象となります。支払遅延が常習化している売掛先や、既に支払い期限を過ぎた売掛債権、紛争中の請求権などは対象外になる可能性が高いです。また、個人顧客との契約や、契約書の存在しない債権も審査落ちの対象になり得ます。

手形ファクタリングと手形割引の違いは何ですか?

手形ファクタリングは「受取手形に基づく債権」を売却する仕組みであり、償還請求権がない(ノンリコース)契約が一般的です。一方、手形割引は金融機関や割引業者に手形を担保に資金を借りる方式であり、償還請求権がつく(リコース)ことが多いです。つまり、売掛先の倒産リスクを転嫁できるのはファクタリングの方です。

契約から入金までどれくらい時間がかかりますか?

最短即日での入金が可能です。2者間ファクタリングでは、書類の準備と審査がスムーズに進めば、申し込みから2~3時間で入金されるケースもあります。ただし、3者間ファクタリングの場合は売掛先の同意が必要なため、1~3営業日かかることが一般的です。

手数料はどのくらいですか?

手数料は契約形態や売掛先の信用状況により異なります。一般的に2者間ファクタリングでは8~18%、3者間ファクタリングでは2~9%程度が相場です。手形割引より割高になる傾向があるため、費用対効果を事前に比較することが重要です。

ファクタリングは違法ではないのですか?

合法です。ファクタリングは債権譲渡契約に基づく取引であり、貸金業には該当しません。ただし、悪質な業者も存在するため、契約時には「償還請求権の有無」「債権譲渡登記の有無」「手数料の内訳」などを必ず確認しましょう。

ファクタリングとでんさい(電子記録債権)は併用できますか?

併用可能です。ただし、でんさいを使った債権譲渡については、金融機関やファクタリング会社ごとに運用ルールが異なります。電子記録債権に対応したファクタリング会社を選ぶことが条件となるため、事前に確認しましょう。